日本の小学校でもプログラミングが必修化になりましたね。

きっと「プログラミングを習わせた方がいいのかな?」「プログラミングを習わせてみようかな」と思っているお母さんは多いのではないでしょうか。

しかし、フルタイム勤務だったり、弟や妹がまだ小さかったりして、気軽に教室に通うことができない、送り迎えが難しいという家庭も少なくないはずです。

そんな時は「通信講座でプログラミングを学ぶのはどうなんだろう」と疑問に思うかもしれませんね。

今回は、「Z会プログラミング講座」について、ご紹介していきます。

気になる口コミや評判を料金や月謝・クーポンなども合わせてお伝えしていきます。

Z会プログラミング講座とは

むぎのお母さん

むぎのお母さん

かほ

小学生でプログラミングが必須化したことにより、教室は地方でもドンドン増えていきますが、早く学びたいというのであれば通信講座をおすすめします。

Z会のプログラミング講座とは、【ひらめき・組み立て・試行錯誤】の3つ経験を積み重ね「プログラミング思考力」を育てていくことを目的とした通信講座です。

- 【ひらめき】…「こんなロボットが作りたい」という発想や「こうしたら動くだろうか」という工夫でオリジナルロボットを作り上げていく「創造力」

- 【組み立て】…自分の思い通りにロボットが動くための、プログラムの組み合わせなど一連の流れを論理的に考えていく「論理的思考力」

- 【試行錯誤】…考えて動かした結果動かなかった…そんなときも諦めずに何度も試行錯誤して「粘り強くやり抜く力」

プログラミングは「プログラマーになりたい!」と思う子どもだけが勉強するのではなく、プログラミング思考力を育てるために小学校から必修化となりました。

プログラミング思考力について詳しくは【プログラミングとは何かを子供にわかりやすく説明!意味を簡単に教える方法】でも説明していますが、「ロボットに料理を作ってもらいたい」などと自分が考えていることを明確にし、どのような動きでどのような順序でさせていくのか一つ一つの動きを命令(記号)にしていきます。

そして、その命令をどのように組み合わせていったら、ロボットが料理を作ってくれるのかを考えていくという、その流れを論理的に考えていく力のことを指します。

かほ

プログラミングは、子どもたちがこれから生きていくうえで役立つ力を伸ばすためでもあります。

プログラミングを学ぶ1つの方法として、通信講座はどこに住んでいても習うことができ、他の習い事で忙しくても自分の都合の良い時間に学習することができることが最大のメリットと言えます。

むぎのお母さん

むぎのお母さんZ会なら、家でできるからいいね。

かほ

教室が家の近くにないと「習いたい」と思っても、教室が遠くて送り迎えが大変に思うお母さんも多いことでしょう。

先生がそばにいない分、お母さんがサポートする必要はありますが、子どもとのコミュニケーションの一つとして、プログラミングを一緒に学んでいくのもいいのではないでしょうか★

そして、複数の習い事を掛け持ちしている子もいるかと思いますが、もう一つ教室を増やしたら大変だなと思ったときにもZ会の通信講座なら時間を有効利用できる学習方法です。

むぎのお母さん

むぎのお母さんじゃあ、Z会はどんな学習方法なの?

かほ

- プログラミング学習Z-pro(Z会通信教育小学生向けコース)

- Z会プログラミング講座 With LEGO Education【基礎編】・【標準編】

- Z会プログラミング講座 With Scratc

詳しくは後ほど【コース内容・カリキュラム】でご説明しますが、Z会でプログラミングを学習できるコースは大きく3つにわかれています。

小学1年生・2年生では「国語・算数・経験学習(理科や社会の土台作り)」、小学3年生から6年生までは「国語・算数・理科・社会・英語(5・6年生)」に加えて、申し込みや追加料金不要で取り組めるデジタル教材「プログラミング学習Z-pro(ゼットプロ)」でプログラミングを学ぶことができるコース。

そして、レゴ®ブロックを使いロボットを組み立て、プログラミングを作成してロボットを実際に動かす「Z会プログラミング講座 With LEGO Education」のコース。

最後にScratch(スクラッチ)というツールを使って、直感的かつ簡単な操作で、自分が描いた物語やゲーム、アニメーションを作る「Z会プログラミング講座 With Scratc」のコース。

むぎのお母さん

むぎのお母さんZ会プログラミング講座って3つもコースがあるの?

かほ

では、対象年齢から詳しくチェックしていきましょうね。

対象年齢

かほ

先ほどもお伝えしましたが、Z会プログラミング講座は大きく3つに分かれているのですが、それぞれコースによって推奨年齢が異なってきます。

| コース | 推奨年齢 |

|---|---|

| プログラミング学習Z-pro(Z会通信教育小学生向けコース) | 小学1年生から小学6年生まで |

| Z会プログラミング講座 With LEGO Education | 【基礎編】小学1年生から小学4年生推奨・【標準編】小学3年生以上推奨 |

| Z会プログラミング講座 With Scratc | 小学1年生から |

上記の推奨年齢を見て、一番悩むのが【Z会プログラミング講座 With LEGO Education】の基礎編か標準編ではないでしょうか。

小学3年生や4年生は「どちらから始めればいいのかな?」と悩むかもしれませんね。

Z会では、小学3年生以上であれば、基礎編を受講していなくても標準編の受講をおすすめしています。

もし、レゴ®ブロックに全く触れたことがなく、気軽に簡単に始めてみたいのであれば、基礎編からスタートしても構いません。

公式サイトやパンフレットを取り寄せてみて、我が子にはどちらからがいいのかじっくりと考えてみてくださいね。

【毎月ミッション】コンテスト

【毎月ミッション】コンテストとは、Z会プログラミング講座 With LEGO®Educationを受講している受講生が毎月参加できるコンテストです。

受講者専用サイト「Dr.Ido研究室」で、テーマに合わせた作品動画を投稿して参加します。

テーマは2つの中から自由に選ぶことができ、与えられた課題をクリアする「テーマA」と、自由なテーマで発想力を試す「テーマB」があるので、表現規程や投稿規程をよく読んで、オリジナルプログラムで参加します。

投稿期間は毎月「15日~翌月の15日」なのですが、なんと期間内であれば何回でも投稿できるんです★

なので、「あっ!今日作った作品のほうがよかった!昨日もう投稿しちゃった…」なんて思うことなく、ドンドン投稿していきましょう。

それでは、過去のテーマ例とみんなの投稿作品をご紹介します。

Z会の公式サイトでは、毎月ミッションの優秀作品が発表されています。

優秀作品は技術的に優れている作品を評価するだけではなく、「アイデア」と「アイデアをカタチにしようとする工夫」が求められています。

どんなテーマを課題としているのかや、どんな作品が投稿されているのか、実際に見ていきましょう。

【パーツをより遠くにはじくロボット・プログラムを作ろう!】

★作成したロボットがレゴ®ブロックを飛ばす様子を10秒以上30秒以下の動画にする

★「Z会プログラミング講座 With LEGO Education」基礎編または発展編キットを使う

★ロボットの動きとプログラムが良くわかる用に撮影する

テーマA:パーツをより遠くにはじくロボット・プログラムを作ろう!

ピッチングマシーンをイメージし、載せている部品をアームがストッパーで急停止する事で遠くに弾き飛ぶようにしました。#Z会プログラミング #10月のミッション #レゴ pic.twitter.com/lPQ1fpgnZ7— hiromitsu (@hirosaka6791) October 31, 2019

このように、「より遠くに飛ばしたい」→「そのためにはどうすればいいのか?」→「アームをストッパーで急停止させたらどうだろう」→「やってみよう!」→「遠くに飛んだ!できた!」という、自分が目的としていることに対して、どのようにしたらいいのか考えることはプログラミングだけではなく、これから生きていくうえでとても大切なことです。

【「ハロウィン」を表現してみよう!】

★レゴ®ブロックで「ハロウィン」を10秒以上30秒以下の動画にする

★「Z会プログラミング講座 With LEGO Education」キットのブロックを必ず使用し、所有しているレゴ®ブロックも追加する

●テーマB「ハロウィン」を表現してみよう!

〜ハロウィンシューティング!〜①3匹倒せるようにした。②始め、的が重くて立ち上がらなかったので紙にした。③絵や字で的を飾って楽しくした。思った以上に楽しく出来たので、家族で遊びました。#Z会プログラミング #10月のミッション #レゴ pic.twitter.com/rpExLVP7G4

— くわちゃん (@fF2tRJp6iDaUzxq) October 31, 2019

上記の作品は、射的をイメージした「ハロウィーンシューティング」です。

動画を見て「スゴイ!」と思ったのが、的が倒れても自動で起き上がってくるという工夫です。

このことについてはZ会も高く評価していますが、誰の手も借りずに永遠と遊び続けられるゲームを創り出すって!!

家族みんなで楽しむことができるように、ロボットに起き上がらせるプログラムを組み込んだという工夫は素晴らしい発想ですね。

Z会が人気の理由

Z会の通信教育が人気の理由の一つに、難関な学校に多くの受講生が合格しているという実績があります。

中学校、高校、大学と難関な学校はいくつもありますが、一番わかりやすい大学でご説明すると、2019年の合格者【東京大学・967人】【京都大学・948人】【早稲田大学・2,185人】【慶応義塾大学・1,574人】とものすごく多くの受講生が合格しています。

しかも、医学部医学科の大学に合格した人数が1,353人もいるので、恐るべしZ会ですよねー!

実は、1974年(昭和53年)の東京大学受験者3,076人中、1,605人はZ会会員だったのです。

そんな遥か昔から実績がある通信講座であれば、実際にZ会で学習していたお母さんも多いでしょうし、子どもに通信教育を受けさせるならZ会と思っている保護者も多いでしょうね。

コース内容・カリキュラム

かほ

- Z会プログラミング講座Z-pro

- Z会プログラミング講座 with LEGO®Education

- Z会プログラミング講座 with Scrat

Z会プログラミング講座は上記の通りに大きく分けて3つのコースにわかれているので、1つずつコースについてご説明していきます。

Z会プログラミング学習Z-Pro

小学1年生・2年生では「国語・算数・経験学習(理科や社会の土台作り)」、小学3年生から6年生までは「国語・算数・理科・社会・英語(5・6年生)」に加えて、申し込みや追加料金不要で取り組めるデジタル教材「プログラミング学習Z-pro(ゼットプロ)」でプログラミングを学ぶことができるコースです。

「プログラミング講座Z-pro」とは、プログラミング的思考の育成を目指した体験型プログラミング教材で、年4回配信で15分程度、スマートフォン・タブレット・パソコンを使って学習します。

とても身近なものを題材にしているので、とても気軽に楽しく学ぶことができます。

例えば…、小学1年生ではアイスクリーム屋さんになって、アイスを作ってお客様に売っていくのですが、実際に動画を見てみると大人でも「楽しい!」と感じることができますよ!

お客様が注文したアイスクリームを、正確にロボット伝えて作ってもらわなければいけません。

順序を間違えてしまうと、冷たいアイスがロボットの手に乗ってしまっていましたねw

文字ではなくイラストを見て「この順番でアイスを作って!」とロボットに頼むことができるので、小学1年生でも気軽にプログラミングが学べます。

小学2年生ではピザ屋さんになって、ピザを作ってお客様に売っていくのですが、お客様の家までピザを配達するための配達ルートのプログラムを組み立てて、正確にお客様に届くようにします。

そして配達だけではなく、お店に来たお客様の対応もしていきますが、一度動画を見てみてくださいね!

「野菜は苦手だな」「お肉は苦手だな」という声を聞きながらピザを作っていましたね。

このようにピザを自分好みに適当に作るのではなく、「お客様の要望通りに正確に作るにはどうしたらいいのか?」を考えながら作る必要があります。

お客様の満足度により、もらえる金額も違うので「しっかり人の話を聞いて正確に作る」という作業も自然と身についていきますね。

小学3年生から6年生の教材の案内はZ会で準備中とのことなのですが、プログライング学習Z-proで身につく力をお伝えしておきますね!

【小学3年生・小学4年生】

必要な情報を表や図、文章から正確に読み取り、フローチャートなどを用いて整理することができる。

関数や変数をプログラムに取り入れることができる。【小学5年生・小学6年生】

実生活の中でコンピュータが活用されていることを理解する。

関数や変数、条件分岐を適切に用いてプログラムを設計し、問題を解決することができる。

プログラミング学習Z-proは、「答えが1つでないもの」「常に状況が変わるもの」に対して、挑戦と失敗を繰り返しながら解決法を自分で発見する【論理的思考力】【問題解決力】【想像力】の3つの力を身に付けることを目的としています、

- 論理的思考力…身に付けた知識をもとに筋道を立てて論理的に考える力

- 問題解決力…問題が起きたときに「問題点」「対処法」「解決する方法」を考える力

- 創造力…自分のアイデアを形にして創り出す力

上記の3つの力はZ-proだけではなくプログラミングを学ぶ目的として伝えられていることです。

かほ

これまで説明をしてきました、【Z会プログラミング講座Z-pro】は、小学1年生・2年生では「国語・算数・経験学習(理科や社会の土台作り)」、小学3年生から6年生までは「国語・算数・理科・社会・英語(5・6年生)」に加えてプログラミング的思考の育成を目指した体験型プログラミング教材です。

プログラミング思考力を育むための基本的な部分となるので、本格的にプログラミングを学ぼうと思ったら、物足りなくなってくるでしょう。

Z会の通信教育小学生向けコースでもプログラミングを学ぶことはできますが、「プログラミング思考力」をより深めたければ「Z会プログラミング講座 with LEGO®Education」や「Z会プログラミング with Scratc」をおすすめします。

きっと、この記事にたどり着いてくださったお母さんは「プログラミングをしっかりと学ばせたい!」と思っている人がほとんどなのではないかと思うので、Z会の通信教育小学生向けコースの【Z会プログラミング講座Z-pro】のご紹介はこの辺で控えさせていただき、「Z会プログラミング講座 with LEGO®Education」や「Z会プログラミング with Scratc」のみに絞ってご説明していきます。

Z会プログラミング講座 with LEGO®Education

教育情報サイト「リセマム」がプログラミング教室の顧客満足度調査を実施したところ、【イード・アワード2019・プログラミング教室】で、総合満足度 最優秀賞にZ会プログラミング講座 with LEGO®Educationが選ばれました。

Z会プログラミング講座 with LEGO®Educationは、レゴ®ブロックを使って、ロボットを組み立てながら、思い通りに動かすためにプログラミングで実現していきます。

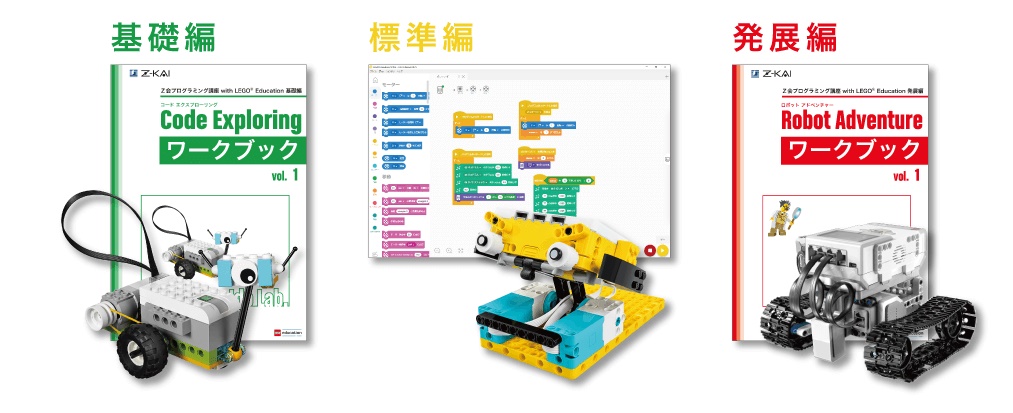

学齢に沿って「基礎編」「標準編」「発展編」と3つのコースに分かれています。

| コース | 推奨学年 | 回数/年間 | 内容・カリキュラム |

|---|---|---|---|

| 基礎編 | 小1から小4 | 全12回/1年間 | 自分の重い通りにプログラムを組んで、楽しくロボットを動かしていきます。 |

| 標準編 | 小3以上 | 全12回/1年間 | モーターやセンサーを使用して、より複雑な動きや多彩な表現が可能になります。自分の力で問題解決ができる自信を育てます。 |

| 発展編 (2020年7月末日で終了・新規申込不可) |

小4以上 | 全24回/2年間 | 複数のモーターやセンサーを組み合わせて制御を行う中で科学的(算数・数学的)な思考力を高めます。 |

発展編は2020年7月末日で終了となり、現在は新規申込を受け付けていません。

ですので、今回は【基礎編】と【標準編】についてご説明していきますね。

基礎編

基礎編では、レゴ®エデュケーションWeDo2.0を使っていきます。

「スマートハブ」という心臓部の役目を果たすパーツは、タブレットやパソコンのアプリと通信することで、スマートハブに繋いだモーターを、プログラムを組むことで動かしていくことができます。

モーション(動作)センサーと、チルト(傾き)センサーの2種類をスマートハブに取りつけることで、多彩な動きを表現することができ、レゴ®ブロックでは難しい「動きを伴う創造性」を体験していきます。

むぎ

むぎどんなロボットができるの?

かほ

そして、クモ型ロボットなんてのも作れますよ♪

下記のTwitterで投稿してくれているのが探査機ロボットの「マイロ」。

「マイロ」を使ってWeDo2.0の基本を学んでいきます。

モーターで前後に動かすだけでなく、センサーも取り付けていくので、センサーを使ったプログラミングも学んでいきますよ。

【Z会プログラミング講座体験記】

今回は「マイロ」という探査機を作成する課題にチャレンジ

タイヤがついて動くので子どもの食いつきも段違い✨ pic.twitter.com/1FsNm1TYoB

— りょうぱぱプログラミング脳育成委員長 (@ryo_papa_) March 8, 2020

下記のTwitter投稿ではヘリコプター作っていますね。

モーターを使って、ロープを巻き取るウィンチの仕組みを学んでいきます。

よーく見ると、パンダが救出されていますね!

パンダを安全に助けるために、ウィンチを自動で止める方法も考えていきますよ。

レゴランドで体験したプログラミングが楽しくてもっとやりたい!ってなったから始めたz会のプログラミング講座も4ヶ月目。今回はヘリコプターでパンダを救出するミッションです。パンダかわいい無事に救出完了しました。 pic.twitter.com/3YTrsYkeQm

— ANK(アンク) (@25217NUuNvj6ihq) February 11, 2018

マイロやヘリコプターだけではなくレースカーやクモ型ロボットなど、乗り物や動物、ゲームなど様々なロボットを毎月2つ作っていきます。

マイロのようにモーターを単純に回転させるところから、センサーを使って動きを制御したり、ロボットがより多彩に動くように適切なプログラムを組んできます。

プログラミングを組むことで、ロボットの動きが大きく変わるので、様々なロボットを作って体験することで、「こんなロボットが作ってみたい!」という創造力も身についていきます。

むぎ

むぎ

かほ

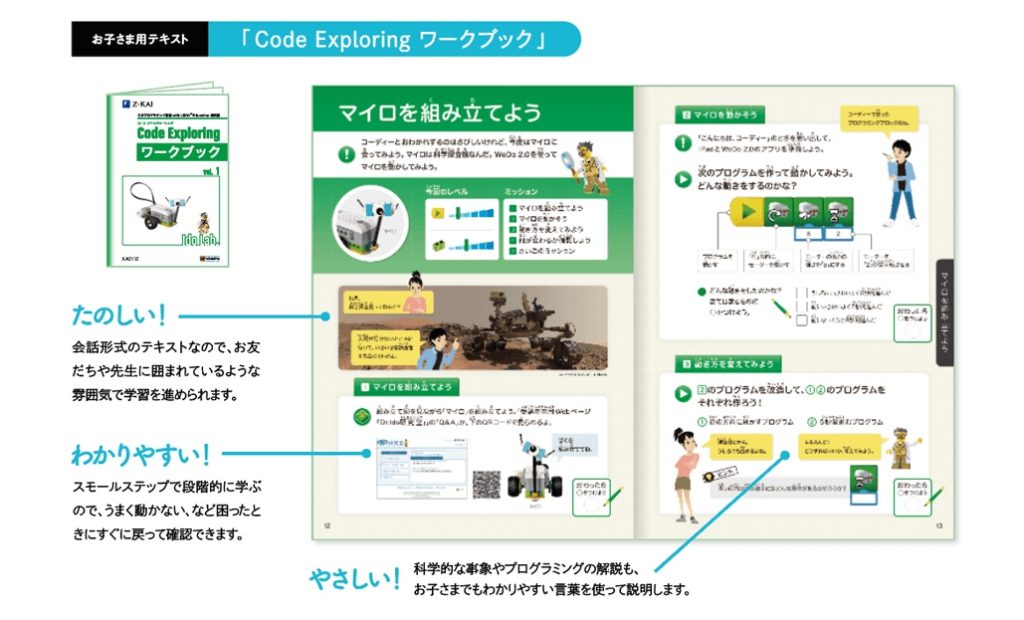

下記の画像を見てもらうとわかりますが、どうやってロボットを組み立てて、どのようにロボット動かしていくのか、とてもわかりやすくなっています。

ただ単にテキストを読んでロボットを組み立てていくだけではなく、プログラムを組んだ後ロボットはどのように動いたのか、問題通りにロボットを動かすにはどうしたらいいのかを自分で考えながら進めていくようになっています。

むぎのお母さん

むぎのお母さん

かほ

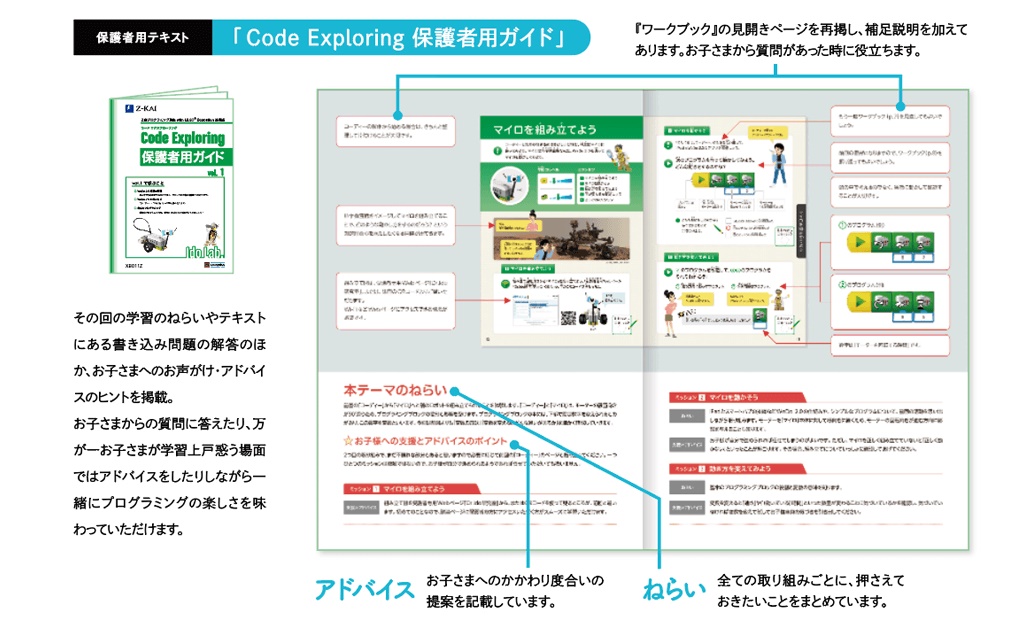

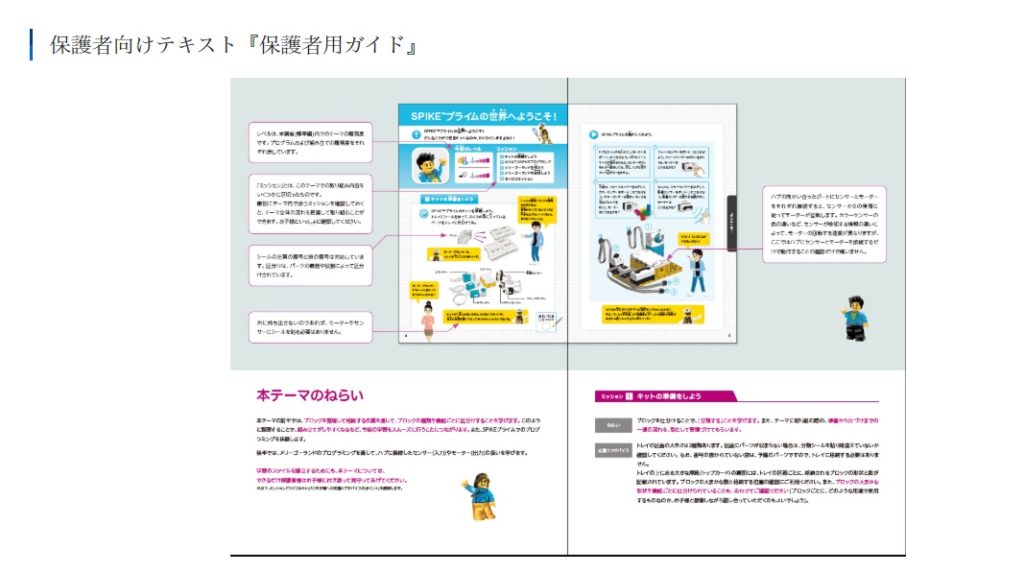

お母さん用のテキスト「Code Exploring 保護者用ガイド」もありますから。

Z会プログラミング講座のテキストはわかりやすくはなっていますが、やはり家での学習はお母さんの協力が不可欠になります。

そんなときに役に立つ「Code Exploring 保護者用ガイド」を利用して、子どもからの質問に答えたり、アドバイスをしたりして一緒にプログラミングを楽しんでいけるようになっていますよ。

保護者用ガイドでは、【本テーマのねらい】と【支援とアドバイス】が載っているのですが、子どもがどれくらい理解していればいいのか、褒めるポイント、センサーが全く反応しないなどの問題が起きたときはどうしたらいいのかなども細かく掲載されています。

子どもだけが学習していくのではなく、「ロボットはどうしたら動くだろう」かという課題を親子で楽しみながら進めることで親子の時間もより濃いものとなっていきますね。

「お母さんは何でも知っている!」というよりも、まったくプログラミングがわからなくても「一緒にロボットを動かしていこう!」という気持ちで取り組むほうが子どもは絶対に楽しいはずです。

子どもと一緒にリラックスしてプログラミングを学ぶために、ぜひ活用してください。

標準編 ★2020年3月に新規開講★

標準編では、Scratchを使いプログラミングを行っていきます。

そして、SPIKE™プライムというカラフルなレゴ®ブロックと高精度なモーターやセンサーを使用して「スマートなくらし」を実現するために、プログラムを組んでロボットを動かしていきます。

下記の画像の左側がモーターとセンサーですが、基礎編よりも種類が増えているのはもちろん、ロボットの目や顔を感じさせるようなキットになっていますね。

そして右側がハブでですが、標準編ではハブにもセンサーを内蔵し、さらに5×5のライトがつくので図形や文字などを表現することができるようになります。

ロボットの気持ちを表現できるので、一気に近未来の世界を感じられるロボットが作れるようになりますね。

かほ

【ヘルス&フィットネス】では、未来の病院やジムなどで大活躍してくれるロボットを作り、【サウンド&エンターテイメント】では、プログラムを組み込むことで音を出す仕打ちや自動で動くゲームを作っています。

下記のTwitterで投稿しているロボットは、実際に【ヘルス&フィットネス】で作っていくロボット「ブレイクダンサー」なんですが、みんな動きが違うと思いませんか?

腰と腕の動きを2つのモーターで制御してロボットにダンスをさせているのですが、同じロボットなのにオリジナルの動きをさせることができるのです!

@afrel_forhome thank you for hosting! #legoeducation #spikeprime pic.twitter.com/U3oLN1OfPQ

— Kristina Danahy (@kqb) August 8, 2019

そして面白いなと思ったのが、下記のTwitterではモーターを3つ使い「ひねり」を表現しているのですが、その際に眉毛が動くんですねー。

先ほどもお伝えしたハブのライトを使って、眉毛を表現しています。

眉毛が動くだけで「おっと、ぶつかるとこだった!」という気持ちを読み取ることができるので、感情が伝わりやすいですね。

【SPIKEプライムを囲んで語る会4】

「障害物を回避する尺取りロボット」

モーターを3つ使い「ひねり」を実現!

障害物を見つた時は後ろに下がります!

その時の「眉毛」の動きにもご注目ください!#SPIKEプライム研究会2019 #大阪大学レゴ部#SPIKEプライム #SPIKEプライム研究会 #SPIKEPrime pic.twitter.com/JJvuUsA7GD— SPIKEプライム研究会byAfrel (@Spike_Afrel) August 15, 2019

毎月2つのテーマに取り組み、20種類以上のロボットを作っていくと、自然と自分が作りたいロボットを思い描き作れるようになっていきます。

先ほどの眉毛で表情をわかりやすくするという面白いロボットもできるようになりますよ。

ブレイクダンサーの他には車いすに乗ったロボット「車いすブリッキー」や、誰で弾ける「ギター」、ターゲットをねらい当てると点数がもらえる「ゲーム」などを作っていきます。

むぎ

むぎ

かほ

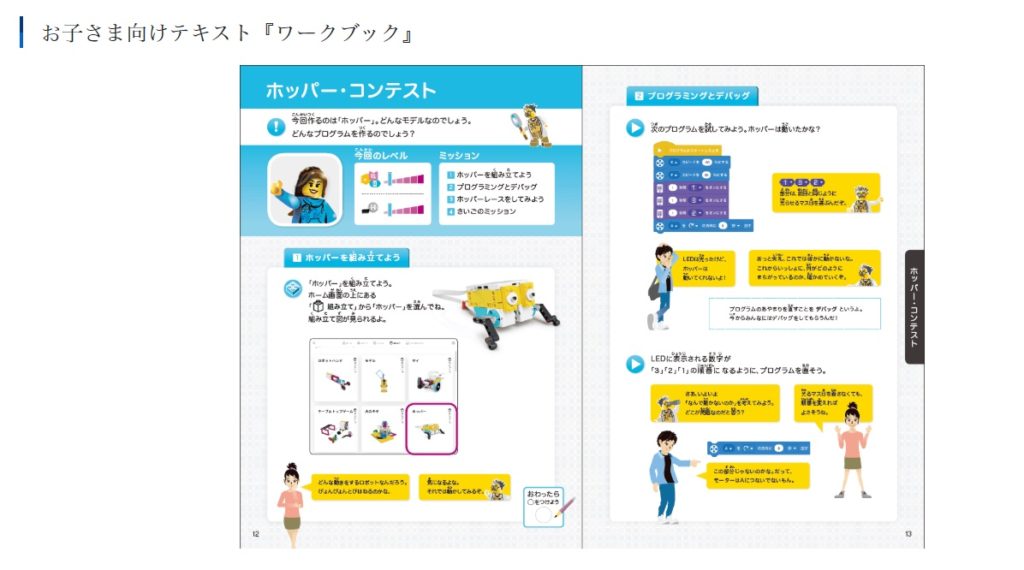

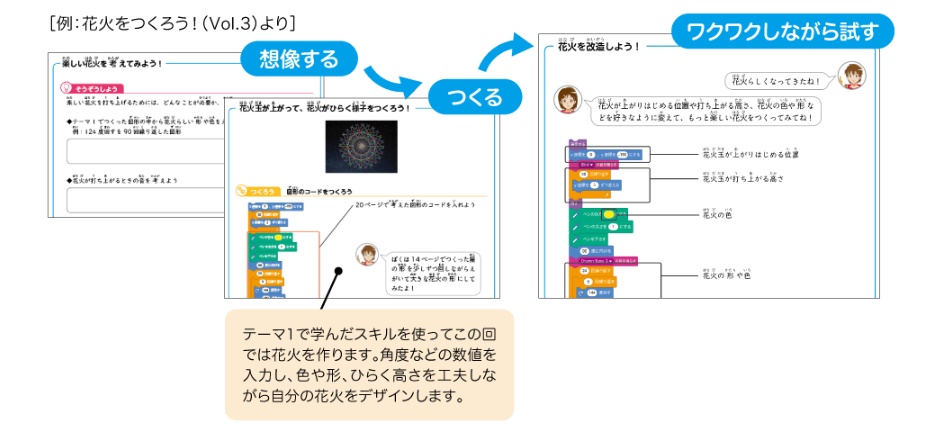

下記の画像は「ホッパー」というロボットを組み立てるときに参考にするテキストですが、テキスト通りにプログラムを組み立てていくとホッパーが動かないというアクシデントが起きます。

「ホッパーはなぜ動かないのか?」「動かすためにはどうしたらいいのか?」を考えるようになっています。

トライ&エラーを繰り返していくことで、失敗を恐れずに挑戦し、自分の力で問題解決できる力も自身もついていきます。

むぎのお母さん

むぎのお母さん

かほ

アドバイスのヒントも掲載していますので、お役立てください。

教えることは意外と難しいですよね。

プログラミングは教える必要はなく、ちょっとしたヒントを与えて自分の力で解決法を見つけ出すことが大切と言われています。

だからと言ってどのようにアドバイスをしてあげればいいのかも悩むところですね。

そんなときに活用したいのが、保護者向けテキスト「保護者用ガイド」です。

上のテキストの例では「本テーマについてはできるだけ保護者様はお子様に付き添って見守ってあげてください」などと、どのようにサポートをしたらいいのかアドバイスをくれます。

もちろん、見守り子ども一人だけでやらせるのではなく、「お子様と想像しながら話し合っていただくのもよいでしょう」と一緒に作業することを勧めているときもあります。

「このテーマの学習のねらいは何かな?」「どんなことに気をつけて学習を進めたらいいのだろう」そんな疑問をテキストで解決をしながら、親子一緒に進めていけるといいですね。

むぎのお母さん

むぎのお母さん

かほ

もし、テキストだけでは理解できない疑問点が出た場合、受講者専用Webサイト【Dr.Ido研究室】のQ&A(疑問を解決しよう!)の「よくあるお問合せ」で疑問を解決することができます。

【Dr.Ido研究室】では、毎月届くテキストに載っているロボットの組み立て図や、毎回の学習の最後に取り組む確認テスト「Challenge!!」も行うことができます。

Z会のお知らせやアプリのアップデートなど重要なお知らせも掲載しているので、こまめに見たほうが良いWebページですね★

Z会プログラミング講座 with Scratch

Z会プログラミング講座 with Scratchでは、多くの小学校のプログラミング教育で使用されている「Scratch(スクラッチ)」というツールを使って学習していきます。

むぎ

むぎ

かほ

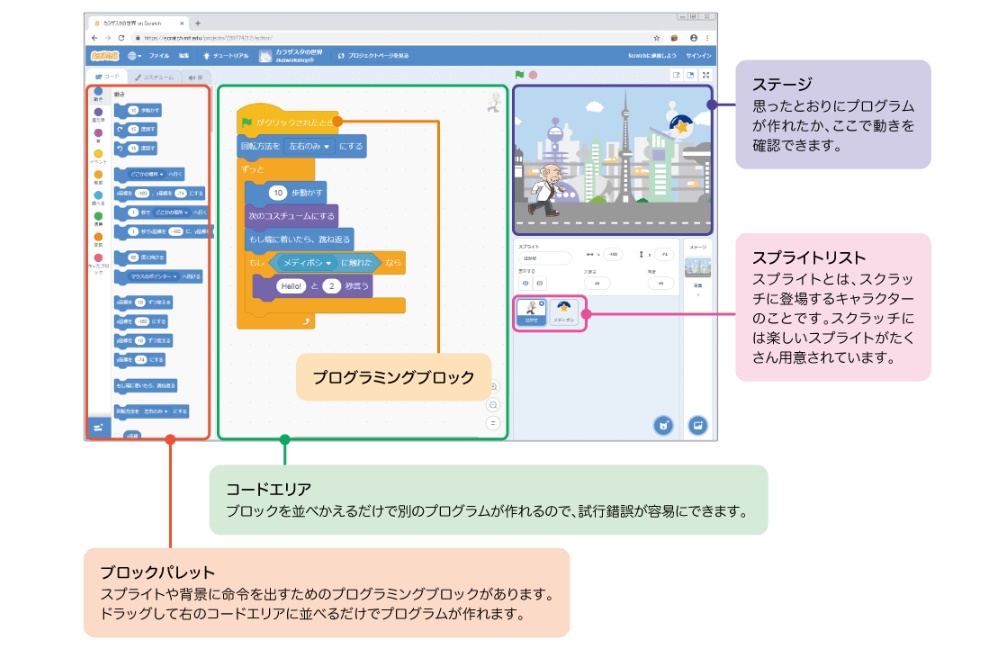

プログラミングブロックと呼ばれるアイコンを並べるだけで簡単にゲームなどが作れちゃいます。

スクラッチは下記の画像のような画面を使って作業していきます。

緑の枠で囲ってある【コードエリア】の中に、赤の枠で囲ってある【ブロックパレット】のプログラミングブロックを移動させて、キャラクターを動かしていきます。

スクラッチはパソコンもしくはタブレットがあれば、それだけで学ぶことが可能になります。

もちろん今すぐでも始められるのですが、【ブロックパレット】を見てもらう通り、キャラクターを動かすためのプログラミングブロックは、上の画像で見えているだけでなくScratch3.0は現在110個あります。

そして、複雑な動きをさせるために「もし~なら~」という条件により動きが変わるようなブロックも用意されていますので、自分の思い描いた物語やゲーム・アニメーションを作るには、画面を見ただけでパッとわかるほど簡単かと言えばそうではありません。

むぎ

むぎなんだか難しそう…。

かほ

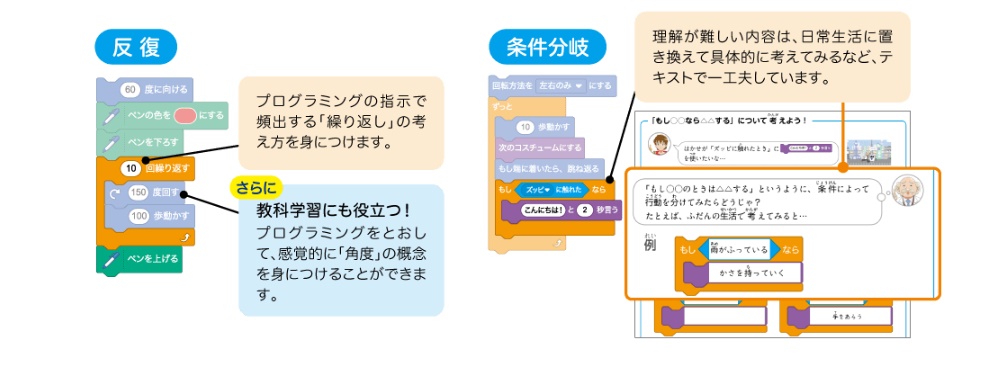

Z会プログラミング講座 with Scratchは、【テーマ1】→【テーマ2】→【共有】のサイクルで進めていきます。

まずは、テキストを見ながらプログラミングブロックの意味や組み合わせを学び、自分が作りたいと思うアイデアがカタチになるように、技術や方法を身に付けます。

先ほどの「もし~なら~」という、条件により動きが変わるような少し難しいプログラミングブロックは、日常生活に置き換えて具体的に考えることができるようなアドバイスをするなど、テキストは様々な工夫がされています。

テキストに沿って作ったキャラクターやモノを実際に動かす時、どのように動かしたいのかを書くスペースもあります。

自分で作ったものを動かすために具体的な内容を決めて、それらを成功させるために実行して試していくという繰り返しをすることによって、新しいことを発見したり、問題が起きても解決できたりする力が自然と身についてきます。

何よりも自分で作ったものが動き出すというのは嬉しいですよね。

このようにテキストを見ながら進めていくと、「スクラッチってなんだか難しそう…」が「スクラッチって面白い!もっとやりたい」に変わりますよ★

むぎ

むぎ

かほ

Z会のスタジオ(コミュニティ)では、作品を共有することができます。

他の会員が作った作品も見ることができますし、作品を見た感想などをコメントすることもできるんですよ!

Z会のスタジオにはたくさんのアイデアがあり、ヒントをもらうことも多々あることでしょう。

それらをぜひ、次の作品で活かせるといいですね♪

料金【月謝・入会初期費用】

各コースの受講料・入会初期費用・注意点も

Z会プログラミング講座 with LEGO®Education【基礎編】

基礎編の毎月の受講料と、入会初期費用のご案内をします。

【レゴWeDo2.0 基本セット】が入会時のみ必要となり、「受講料」は毎月払いと一括払いで料金が異なります。

| 入会時・初期費用【レゴWeDo2.0 基本セット】 | 初回のみ27,951円(税込) |

|---|---|

| 受講料 カリキュラム全12回(1年間) | 毎月払い:月額5,093円(税込) |

| 12ヶ月一括払い:51,942円(税込) | |

| お支払いはクレジットカード払いのみ | |

受講料の支払い方は毎月払いと一括払いのどちらかを選ぶことができますが、一括払いのほうが一か月あたり4,329円となり、764円もお得になります。

むぎのお母さん

むぎのお母さん

かほ

ただし、注意点がありますのでお伝えしておきますね。

一括はお得なのはもちろんですが途中解約は受け付けていないので、その点は注意が必要です。

もし万が一、一括払いをしたけどやむを得ず途中解約する場合はZ会まで連絡しましょう。

Z会プログラミング講座 with LEGO®Education【標準編】

次は標準編の毎月の受講料と、入会初期費用のご案内をします。

【レゴエディケーション SPIKE™プライムセット】が入会時のみ必要となり、「受講料」は毎月払いと一括払いで料金が異なります。

| 入会時・初期費用【レゴエディケーション SPIKE™プライムセット】 | 初回のみ50,380円(税込) |

|---|---|

| 受講料 カリキュラム全12回(1年間) | 毎月払い:月額5,800円(税込) |

| 12ヶ月一括払い:59,160円(税込) | |

| お支払いはクレジットカード払いのみ | |

受講料の支払い方は毎月払いと一括払いのどちらかを選ぶことができますが、一括払いのほうが一か月あたり4,930円となり、870円もお得になります。

むぎのお母さん

むぎのお母さん

かほ

標準編も基礎編同様、ご契約確定後の受講取り消しはできないのでご注意くださいね。

基礎編同様、もし万が一、一括払いをしたけどやむを得ず途中解約する場合はZ会まで連絡しましょう。

Z会プログラミング講座 with Scratch

最後にwith Scratchの毎月の受講料と、入会初期費用のご案内をします。

with Scratchは、入会時にかかる費用は特にありません。

「受講料」は毎月払いと一括払いで料金が異なります。

| 毎月払い | 毎月3,506円(税込) |

| 12か月一括払い | 35,759円(税込) |

受講料の支払い方は毎月払いと一括払いのどちらかを選ぶことができますが、一括払いのほうが一か月あたり2,980円となり、526円もお得になります。

むぎのお母さん

むぎのお母さん

かほ

パソコンやタブレットについて

Z会プログラミング講座を受講するにあたって必ず必要となるのが、タブレットまたはWindowsパソコンです。

とくにZ会ではiPadでの受講をおすすめしていますが、標準編のみ初回にWindows10またはMacOS10.14以上を搭載したパソコンが必要となってきます。

ご家庭にWindows10またはMacOS10.14以上を搭載したパソコンがあるのであれば、迷わずiPadにすることをおすすめします。

やはり、パソコンを立ち上げるよりもタブレットを立ち上げるほうが簡単ということと、どこででもできるという気軽さから、毎日続けるというというハードルが低くなります。

そして、画面の大きさはできる限り大きいほうが見やすいです。

現在の取り扱っているiPadモデルは以下の通りですが、iPad miniは薄くて軽く持ち運びやすいメリットはありますが、子どもが学習するには少し画面が小さいというデメリットがあります。

- iPad(10.2インチ)

- iPad Air(10.5インチ)

- iPad Pro(11インチ/12.9インチ)

- iPad mini(7.5インチ)

私はiPad Air2というモデルを使っていますが、子どもにちょうど良いサイズでとても使いやすいです。

おすすめは【iPad】【iPad Air】【iPad Pro(11インチ)】のどれかですね。

【iPad Pro(12.9インチ)】になると大きすぎて、逆に子どもにとっては扱いづらくなってしまうでしょう。

ちなみに、2020年の新型【iPad Pro(11インチ/12.9インチ)】は問題なくアプリを利用できるか5月上旬にはわかる予定です。

「待っていられない!」という方は新型は避けたほうがいいかもしれませんね。

むぎのお母さん

むぎのお母さん

かほ

iPadには、【WiFiモデル】と【セルラーモデル(WiFi+Cellulerモデル)】の2つあります。

【セルラーモデル】スマホ同様、携帯電話の電波を使ってインターネットを使用することができます。

【セルラーモデル】は自宅以外でも利用することができて便利ではありますが、本体価格が15,000円ほど高くなったり、スマホのように毎月の維持費が必要になります。

私は無線LANがある場所でしか使わないという理由から【WiFiモデル】を使っているので、毎月の支払いはなく本体価格のみで使用しています。

iPadをどのように使っていくのかを考えて購入することで、無駄な出費をしなくて済むので、購入する前にしっかりと考えておきましょう。

むぎのお母さん

むぎのお母さん

かほ

Z会プログラミング講座with LEGO®Educationの申し込みをした受講生には、Appleオンラインストア(Z会カスタムストア)にて、特別価格で事前設定なしのiPadを購入することができますので、ぜひご利用くださいね。

ちなみに私は、iPad公式サイトの【Apple認定整備済製品】を買いました。

【Apple認定整備済製品】とは、店頭での展示製品や初期不良でメーカーに返品されたものを、Appleが再度整備し新品同様なのに関わらず、最大15%引きの特別価格で購入できます。

しかも保証は1年ついていますので、初期不良にも対応でき安心です。

私も初期不良が出たため、1年以内に交換していただき、現在は問題なく使用できています。

安心して使える方法でご購入くださいね。

退会・再開について

Z会プログラミング講座に申込をした後、もしも退会したいと思ったときにスムーズにいかないと困ることもありますよね。

入会する前から、退会の仕方やもう一度やりたいと思ったときの再開の仕方まで、しっかりと把握しておくことで不安なく始めることができます。

それぞれのコースの【退会・再開】をチェックしておきましょう。

Z会プログラミング講座with LEGO®Education

退会

Z会プログラミング講座with LEGO®Educationを受講した後、退会したいと思った場合は、以下の通りになります。

★毎月払いで申し込みをした場合:【契約申込書】を開き「Z会のサービスをご利用なられたことがある方」から認証IDとパスワードを入力し手続きを進めていきます。

12ヶ月一括払いで申し込みをした場合は、公式サイトでは退会手続きができないので、Z会プログラミング事務局(0120-83-0022)まで電話する必要があります。

月曜日~土曜日の10:00~12:00 13:00~18:00の時間帯にお問い合わせをしましょう。

毎月払いで申し込みをした場合は、公式サイトの【契約申込書】を開き手続きを進めていくと、自動的に受講期間終了後に契約の更新が停止します。

詳しくは公式サイトの【契約の停止】をお読みくださいね!

再開

Z会プログラミング講座をいったん退会したけど、もう一度始めたいのであれば、公式サイトの【契約申し込み】を開き「Z会のサービスをご利用なられたことがある方」からお申し込みができます。

そこで必要なのが、以前に受講されていた時の【認証ID】です。

万が一、以前に受講していた時の異なる認証IDだと、もう一度Vol.1から始めることになるのでご注意ください。

もし、以前受講していたときの認証IDが分からない場合は、Z会プログラミング事務局(0120-83-0022)までお問い合わせをしてくださいね。

Z会プログラミング講座with Scratch

退会

Z会プログラミング講座with Scratchを受講した後、退会したいと思った場合は、Z会プログラミング講座with LEGO®Educationと全く同じ進め方になります。

★毎月払いで申し込みをした場合:【契約申し込み】を開き「Z会のサービスをご利用なられたことがある方」から認証IDとパスワードを入力し手続きを進めていきます。

12ヶ月一括払いで申し込みをした場合は、公式サイトでは退会手続きができないので、Z会プログラミング事務局(0120-83-0022)まで電話する必要があります。

月曜日~土曜日の10:00~12:00 13:00~18:00の時間帯にお問い合わせをしましょう。

毎月払いで申し込みをした場合は、公式サイトの【契約申込書】を開き手続きを進めていくと、自動的に受講期間終了後に契約の更新が停止します。

詳しくは公式サイトの【契約の停止】をお読みください。

再開

Z会プログラミング講座をいったん退会したけど、もう一度始めたいのであれば、公式サイトの【契約申し込み】を開き「Z会のサービスをご利用なられたことがある方」からお申し込みができます。

そこで必要なのが、以前に受講されていた時の【認証ID】です。

万が一、以前に受講していた時の異なる認証IDだと、もう一度Vol.1から始めることになるのでご注意ください。

もし、以前受講していたときの認証IDが分からない場合は、Z会プログラミング事務局までお問い合わせをしてくださいね。

・Web上でのお問い合わせ★Z会テクニカルサポートセンター

・Web上でのお申込方法、Z会プログラミング講座with LEGO®Education・Z会プログラミング講座 with Scratchの対応端末・推奨環境、ログインやアプリに関するお問い合わせ

0120-636-322(受付時間:月曜日~土曜日10:00~20:00年末年始を除く祝日も受付)★Z会プログラミング事務局

・Z会プログラミング講座 with LEGO®Education・Z会プログラミング講座 with Scratchの受講や講座内容に関するお問い合わせ

0120-83-0022(受付時間:月曜日~土曜日10:00~12:00・13:00~18:00年末年始除く祝日も受付)

評判や口コミ

「Z会プログラミング講座をやらせてみようかな」と思ったときに一番気になるのが、通信講座の評判や口コミではないでしょうか。

【講座の内容】【カリキュラムや教材】【料金】などの感じ取り方は、人それぞれ違いますが、一つの参考にして頂ければ幸いです。

男の子のお母さんのInstagram投稿

土曜日の朝のプログラミング。

先週は仕事でやれなかったから。今週は最後の感想を書くとこまで一人でやったよ。

引用:Instagra

長男年長児のお母さんのInstagram投稿

子供の記憶力ってすごいですね。Z会の4月号を2日で一通りこなして、今月のミッションが一つのモーターで二つの動きをするというミッションだったので、長男と一緒に考えました。

長男が急にギアを作って組み立てているなっと思い聞いたら、レゴランドで作ったクレーン車のギアを積み立てました。

最近行ってないのによく覚えていたね。引用:Instagra

5歳年中男の子のお母さんのInstagram投稿

Z会プログラミング講座を始めることにしました。ロボット教室に通うには、やはり赤ちゃんと次男を突き合わせるのは大変だということになり、小学生対象のプログラムをこなしていた長男なら小学生推奨プログラムも大丈夫だろうと。

やはり、自分で読んで一人でできました。

聞いてきたのは一箇所だけ。楽しくできて、もっとやりたいそうな。

通信でも大丈夫。

こちらも教室通うより楽でありがたい。引用:Instagra

良い評価を見ていくと、「最後までやりきった」「子供の記憶力ってすごい」「教室に通うよりも楽」という声がありました。

やはり、通信講座を始めたばかりのころはお母さんのサポートが必要になります。

仕事で忙しいお母さんや、兄弟がまだ小さくて教室に通うのが大変なお母さんにとって通信講座はとてもありがたいシステムだと思いますが、ほったらかしではなく「先週は仕事でやれなかったから…」と時間が取れるときにしっかりと子供の学習に目を向けると、通信講座でもプログラミング思考力は伸ばせるということがわかります。

そして私も日々、「子供の記憶力は素晴らしいな」と思うことが多々ありますが、遊びに行ったレゴランドのことを思い出しカタチにできるというのは、プログラミング思考力が育ってきている証拠ですね。

「レゴランドで作ったクレーン車をもう一度作りたい」→「ボクが持っているブロックではどうやって組み立てればいいのだろう」→「そうか!こうすればいいんだ!」とオリジナルロボットが完成する。

この一連の流れを自分で考えられなければ、オリジナルロボットは完成しません。

お母さんが手伝ってあげていても、自分で作りたいものを想像し実現するために作るというのは、「創造力」や「表現力」にも結び付きますね。

「小学校のプログラムをこなしていた長男なら小学生推奨プログラムも大丈夫だろう」と言っているお母さんがいましたが、子どもの性格やスキルを良く把握していますね。

やはり、通信講座でも進めていけるか挫折するかは、お母さんがどれだけ子供の性格やスキルを把握しているかによります。

Z会プログラミング講座は、with LEGO®Education 基礎編と標準編、そしてwith Scratchは内容もスキルも異なります。

どれが自分の子供に合っているのかをしっかりとチェックして講座を決めたいですね。

小学2年男の子のお母さんのInstagram投稿

iPadの使い方もすっかり慣れたけど、まだ一人でミッションクリアは難しいみたい。引用:Instagram

女の子のお母さんのInstagram投稿

Bluetoothとのペアリングに親がめちゃくちゃ苦戦したけど、それ以外は非常にわかりやすく娘の食いつき半端ない。

引用:Instagram

Instagram投稿者にコメントをしていたお母さんの声

私もやりたいです!ただお値段が…。引用:Instagram

残念だなと思う評価を見ていくと、「ひとりでのミッションクリアは難しい」「Bluetoothとのペアリングに親がめちゃくちゃ苦戦した」「お値段が…」という声がありました。

通信講座をやり始めたころは一人でこなしていくのは難しいようですね…。

教室に通えば先生がアドバイスをくれたりしますが、家ではもちろんお母さんのサポートが必要です。

フルタイムで働くお母さんにとって、教室への送り迎えをしなくてもいいというメリットはありますが、慣れるまでは一緒に学習をしなければならないというデメリットがあります。

しかし考え方を変えれば、子どもとコミュニケーションを取る時間ができるというのは、大きなメリットではないでしょうか。

お母さんが時間をかけてサポートすると、子どもが一人の力で進めていけたときの喜びは通信講座ならではの醍醐味ですよね。

そして、Bluetoothとのペアリングとは、iPadとロボットを無線でつなぐ機能なのですが、もちろん説明書はあります。

しかし、ビデオの録画が苦手だったり取扱説明書を読むのが苦手なお母さんにとっては、説明書と実際の画面が違うように見えてくるかもしれませんねw

よくあるご質問でも、【ロボットとiPadの接続ができません】という声もありました。

WiFi環境は不要で、ロボットに正しく電池が入っているか、iPadのBluetoothがオンになっているかを確認して進めていくように手順も載っています。

もしも、どうにもならないときはZ会プログラミング講座事務局でお問い合わせができるので心配はいりません。

あと、もう一つInstagramでZ会プログラミング講座の内容を投稿していた人に、コメントがついていたので見させていただいたのですが、「私もやりたいです!ただお値段が…」という声がありました。

Z会プログラミング講座は、受講料は月額3,500円~6,000円ほどで、プログラミングの講座としては高くはないのですが、【レゴ®WeDo2.0基本セット】や【レゴエデュケーションSPIKE™プライムセット】の値段はやはり安いとは言えないですね。

その上、iPadを持っていない人はiPadも買う必要があり、その後は受講料も払って行かなければなりません。

「WeDo2.0だけ買おうかな」という声もあり、確かにロボットだけ買ってやるのも1つの方法です。

しかし、お母さんが子どもの質問に答えられるかという点が一番重要です。

ロボットのみを買って家でやれば受講料は払わなくてもいいという考えはもちろんありますが、きめ細かなテキストは届きません。

教材は先ほどもお見せしましたが、子どもが疑問に思う点を日常生活に置き換えて細かに説明をしていましたね。

お母さんがテキストのように子供に教えてあげられて、上手にアドバイスをしていけるのであればWeDo2.0のみ買うのもアリです。

受講料を払わないで済むというメリットを得られても、子どもがロボットを使いこなせなければ意味がないので、その点だけしっかりと考えてみてくださいね。

無料体験・キャンペーン・クーポンについて

無料体験

Z会プログラミング講座は通信講座ですが、2018年ごろでは九州地区で初の無料親子体験会を実施し、名古屋や静岡でも行っていました。

しかし、残念ながら現在は無料体験会は行っていません。

1つの方法としては、Z会と同じ教材を使っているクレファスやLITALICOワンダーで体験授業を受けてみるという方法です。

同じ教材を使ってみて、子どもの反応を見てみるといいですね★

プログラミング教材Z-Proの一部が無料公開

3月2日(月)からプログラミング教材Z-Proの一部が無料公開されています。

Z会の受講をしていなくても、登録不要で利用することができるので体験してみてください。

→【Z-Pro(全学年向けプログラミング教材)】

プログラミング講座with Scratch 「ちょこっと体験」

スクラッチの「ちょこっと体験」ができます。

一度、スクラッチでプログラミング体験をしてみるといいですね。

【Scratchをちょこっと体験!】では、テキストもありますので見ながら進めていくことができます。

ぜひ、Scratch3.0にアクセスして始めてみましょう。

キャンペーン

キャンペーンの案内はZ会公式サイトの【キャンペーン】で確認することができます。

ごきょうだい・ご友人紹介キャンペーンが開催されています。

クーポン

Z会Asteriaではクーポンの発行が行われているため、「プログラミング講座で使えるクーポンや、クーポンコードもあるの?」と思われるお母さんもいるかもしれませんね。

【Z会プログラミング講座 with LEGO®Education】と【Z会プログラミング講座 with Scratch】ではクーポンの発行は特に行っていませんのでご了承ください。

まとめ

Z会プログラミング講座は【プログラミング学習Z-pro(Z会通信教育小学生向けコース)】と【Z会プログラミング講座 with LEGO®Education基礎編・標準編】、【Z会プログラミング講座 with Scratch】の3つのコースでプログラミングを学ぶことができます。

それぞれ内容が大きく異なるので、お子さんの年齢やスキルなどに合わせて学習するといいですね。

やはり、通信講座なのでお母さんのサポートは必要になります。

きめ細かなテキストがついてきても、親子一緒にプログラミングを学んでいくという姿勢でいた方が、より子供の成長が早いのではないでしょうか。

デメリットは初期費用が高額であることですが、プログラミングが学べる、ロボットで遊べる、親子のコミュニケーションの時間が増える…ことを考えると、得られるメリットの方が大きくなるかもしれませんね★

ぜひ、一度資料請求をしてみて、Z会プログラミング講座をじっくりご検討ください。